その「推敲の沼」、もう終わりにしませんか?

安心してください。

推敲に才能は1ミリもいりません。

読まれる文章を書くのに必要なのは、プロが実践する

“正しい順番”を知っているかどうか?

ただそれだけです。

この記事では、小手先のテクニックではなく、プロの編集者の「思考プロセス」そのものを、あなたの脳にインストールします。

1.推敲・校正・校閲の明確な違い

2.プロが実践する「森→木→枝葉」の3つの視点を使った推敲術

3.具体的なBefore/Afterで学ぶ、劇的に文章が読みやすくなるコツ

4.作業効率を爆上げする目的別のおすすめ推敲ツール

5.ChatGPTやGeminiを使った最新のAI推敲活用法

6.印刷してすぐ使える「プロの思考」を凝縮した最強チェックリスト

さあ、一緒に「読者に愛される文章」を育てる旅に出かけましょう!

kane / 伝わる表現の伴走者

無料ブログを専門とするWEBライター。

Amebaブログやnoteを中心に活動し、個人の「表現したい」という想いをサポート。

これまで200件以上の多岐にわたるジャンルのブログ記事を添削・アドバイスしてきた実績を持つ。

自身も元々は「言葉で伝えること」に深いコンプレックスを抱えていた経験から、「文章はセンスではなく、誰でも磨ける“技術”である」を信念に、具体的な表現テクニックを発信している。

・Ameba: https://ameblo.jp/kanegtr/

第1章:そもそも「推敲」とは? – 校正・校閲との違いを1分で理解する

推敲のコツをお話しする前に、一つだけ言葉の定義を整理させてください。

それは「推敲」「校正」「校閲」の違いです。

「どれも文章をチェックする作業でしょ?」

「正直、あまり意識したことがなかった…」

そう思われる方も多いかもしれません。

しかし、この3つの違いを理解することが、推敲の沼から抜け出すための最初の、そして最も重要な一歩になります。

なぜなら、

自分が今どの作業をしているのかを意識するだけで、作業の迷いがなくなり、効率が劇的にアップするからです。

ここでは、一番分かりやすい「料理」に例えて解説しますね。

校正は、単純な「間違い探し。」

校閲は、情報の「事実確認。」

そして推敲は、文章全体の構成や表現を練り直し、

読者にとっての分かりやすさや面白さを追求する、最もクリエイティブな作業なのです。

この記事では、あなたの文章を劇的にレベルアップさせる、この「推敲」にフォーカスして、その具体的なコツを徹底的に解説していきます。

第2章:プロの思考をインストール!劇的に変わる「3つの視点」

お待たせしました。いよいよこの記事の心臓部です。

多くの人が推敲で沼にハマってしまう最大の原因は、

「どこから見ればいいか分からない」

まま、手当たり次第に修正を始めてしまうことにあります。

誤字脱字を探しながら、文章の構成も気になり、表現も直したくなる…。

これでは、まるで地図を持たずに広大な森へ入っていくようなもの。

必ず道に迷ってしまいます。

プロの編集者やライターは、決してそんなことはしません。

彼らは「決まった順番で、見るべきポイントを絞って」推敲を進めています。

その思考の順番こそが、

「森 → 木 → 枝葉」

という視点の移動です。

まずは森全体を眺めるように、文章全体の構成や話の流れをチェックする。

次に森の中の木を一本一本見るように、文章の表現やリズムを整える。

最後に、木の枝葉の細部を確認するように、誤字脱字や表記ゆれをチェックする。

この順番が、あなたの推敲を劇的に効率化する「魔法のフレームワーク」になります。

一つずつ、具体的なBefore/Afterの例文を見ながら、プロの思考をあなたの頭にインストールしていきましょう。

視点1:森の視点(構成・論理)- 読者の疑問に答える道筋を作る

最初のステップは、空を飛ぶ鳥のように、あなたの記事全体を俯瞰して眺める「森の視点」です。

ここでは、細かい表現や誤字脱字は一切気にしません。

チェックするのは、

という、文章の骨格部分だけです。

特にブログ記事で重要なのは、

「結論ファースト」

になっているか、そして、

「読者が一番知りたいであろう疑問に、適切な順番で答えているか?」

という点です。

百聞は一見にしかず。以下のBefore/Afterの例を見てみてください。

【Before】書き手の都合で書かれたノンフライヤーの記事

ノンフライヤーは、熱風を使って食材を調理する調理家電です。

油を使わずに揚げ物ができるため、ヘルシー志向の方に人気があります。

2010年代に登場し、今では多くの家庭で利用されています。

使い方はとても簡単です。

まず、本体のバスケットに食材を入れます。

次に、温度と時間を設定してスタートボタンを押すだけです。

予熱が必要な機種もあります。

食材を入れすぎると、火の通りが均一にならないことがあります。

また、使用後はバスケットや網をきちんと洗浄する必要があります。

いかがでしょうか。

説明としては間違っていません。

しかし、読者が本当に知りたいのは、このような「ふーん」で終わってしまう教科書的な説明でしょうか?

おそらく、読者が検索に至った背景には、

といった、もっと具体的な悩みや疑問があるはずです。

その読者の心に応える「森の視点」で推敲すると、この記事はこう生まれ変わります。

【After】読者の疑問に答える構成に生まれ変わった記事

「せっかくノンフライヤーを買ったのに、ポテトに焼きムラが…」そんな経験ありませんか?

実はその原因、9割の人がやりがちな「食材の入れすぎ」が原因なんです。

ノンフライヤーは熱風を循環させて調理する仕組み。

バスケットに隙間なく食材を詰め込んでしまうと、熱風の通り道がなくなり、焼きムラができてしまうのです。

「じゃあ、どのノンフライヤーなら失敗しないの?」と思いますよね。

実は、良い製品を見分けるには「バスケットの形状」と「ファンの性能」という2つのポイントがあるんです。

具体的には…。

ここまで読んでくださったあなたに、とっておきの裏ワザを伝授します。

スーパーで買ってきたお惣菜の唐揚げ。

これをノンフライヤーで温め直すだけで、驚くほど衣がカリッとして、まるで揚げたてのような食感が蘇るんです。

ポイントは…。

どうでしょうか?

Afterの記事は、読者が抱えるであろう

「なぜ上手くいかないの?」

という具体的な疑問にいきなり答え、さらに

✅「どうすればいいの?」

✅「もっと便利な使い方は?」

という次の疑問を先回りして解決しています。

このように、「森の視点」での推敲とは、書き手の言いたいことを順番に並べるのではなく、

「読者の思考の旅に寄り添い、最高の案内人になるための地図を設計し直す作業なのです。」

《森の視点・チェックポイント》

[ ] 記事の結論(一番伝えたいこと)は最初に書かれていますか?

[ ] 読者が一番知りたいであろうことから順番に書かれていますか?

[ ] 見出しを読むだけで、記事全体のストーリーが理解できますか?

[ ] 各章のつながりはスムーズですか?(話が飛んでいませんか?)

[ ] 前提知識がない読者でも、迷子にならない構成ですか?

視点2:木の視点(表現・リズム)- スラスラ読める心地よい流れを作る

森全体の地図を整えたら、次はもう少し視点を下げて、木を一本一本見ていく「木の視点」に移ります。

ここでチェックするのは、

文章の「読みやすさ」です。

具体的には、一文の長さ、言葉の選び方、接続詞の使い方など、文章のリズムを整えていきます。

どんなに構成が素晴らしくても、一文がダラダラと長かったり、難しい専門用語が並んでいたりすると、読者はすぐに疲れてページを閉じてしまいます。

特にWeb記事は、スマホで流し読みされることがほとんど。

「パッと見て、スッと頭に入ってくる」

ことが何よりも大切です。

これも、具体的なBefore/Afterで体感してみましょう。

【Before】専門用語が多く、一文が長いSEO解説

昨今の検索エンジン最適化(SEO)においては、ユーザーの検索意図を的確に充足させる高品質なコンテンツを制作し、それをウェブサイト上に継続的に蓄積していくことが、オーガニック検索経由のトラフィックを増大させる上で極めて重要なファクターであると認識されています。

うーん…内容は正しいですが、なんだか頭に入ってきませんよね。

まるで、早口でまくし立てられているような印象を受けます。

息継ぎの場所が分からず、少し息苦しささえ感じます。

これを「木の視点」で、読者が心地よく読めるように剪定(せんてい)してみましょう。

【After】一文を短くし、平易な言葉で書き換えた解説

最近のSEOで最も大切なことは何でしょうか?

それは、「読者の悩みを解決する、質の高い記事」を作ることです。

検索するユーザーが「これが知りたかった!」と感じる記事を一つひとつ丁寧に作り、サイトに増やしていく。

この地道な積み重ねこそが、検索結果からのアクセスを増やすための、一番の近道なのです。

いかがでしょうか? Afterの文章は、

といった工夫がされています。

まるで、ゆっくりと語りかけてくれるような、心地よいリズムが生まれているのが分かると思います。

文章における読点「、」は、音楽の休符や会話の「間」と同じです。

適切な場所で息継ぎをさせてあげることで、読者はストレスなくあなたの世界に没入できるのです。

《木の視点・チェックポイント》

[ ] 一文が長すぎていませんか?(目安は60文字以内)

[ ] 読点が多すぎて、読みにくくなっていませんか?

[ ] 専門用語や難しい言葉を、分かりやすい言葉に言い換えられませんか?

[ ] 同じ文末表現(〜です。〜です。)が3回以上続いていませんか?

[ ] 「しかし」「そして」「また」などの接続詞を使いすぎていませんか?(なくても意味が通じるなら削る)

[ ] 声に出して読んだとき、つっかえたり、違和感があったりする部分はありませんか?

視点3:枝葉の視点(誤字脱字・表記)- 細かいトゲを抜いて信頼感を高める

森の構成を整え、木の表現を磨き上げたら、いよいよ最後のステップです。

木の枝の先にある葉っぱ一枚一枚を確認するような「枝葉の視点」で、最終チェックを行います。

ここで行うのは、

「誤字脱字、表記ゆれ、句読点の使い方」

といった、文章の細部の確認です。いわゆる「校正」に近い作業ですね。

「え、誤字脱字チェックって、一番最初にやるんじゃないの?」

そう思った方もいるかもしれません。

しかし、

「この作業を「必ず最後に行う」ことこそが、推敲の沼にハマらないための最大の秘訣」

なのです。

なぜなら、もし最初に細かい誤字脱字を完璧に直したとしても、その後の「森の視点」の推敲で文章の構成をガラッと変えてしまったらどうなるでしょう?

せっかく修正した文章を、ごっそり削除することになるかもしれません。

これでは、あまりにも非効率ですよね。

大きな修正(森・木)がすべて終わった後で、最後に細かな修正(枝葉)を行う。

このルールを徹底するだけで、あなたの推敲時間は半分以下になるはずです。

誤字脱字や表記ゆれは、読者の信頼を損なう小さなトゲのようなもの。

せっかく素晴らしい内容の記事でも、トゲがたくさんあれば、読者は読む気をなくしてしまいます。

最後の仕上げとして、丁寧に取り除いてあげましょう。

出来る / できる

事 / こと

Webサイト / ウェブサイト

おすすめ / オススメ / お勧め

ユーザー / ユーザ

どちらが正解というわけではありませんが、

「一つの記事の中では、どちらかに統一する」

のがルールです。

《枝葉の視点・チェックポイント》

[ ] 誤字脱字はありませんか?

[ ] 「てにをは」などの助詞の使い方はおかしくありませんか?

[ ] 句読点(、。)の打ち方は適切ですか?

[ ] 同じ単語の表記がバラバラになっていませんか?(表記ゆれ)

[ ] 数字の表記(半角/全角)は統一されていますか?

第3章:もう迷わない!目的別・推敲お助けツール&AI活用術

そう感じたあなたのために、この章では推敲作業を強力にサポートしてくれる

「お助けツール」をご紹介します。

便利なツールを賢く使うことで、作業時間を短縮できるだけでなく、自分では気づけなかったミスや改善点を発見することもできます。

ここでは、前章で解説した「3つの視点」と紐付けて、目的別に使えるツールを見ていきましょう。

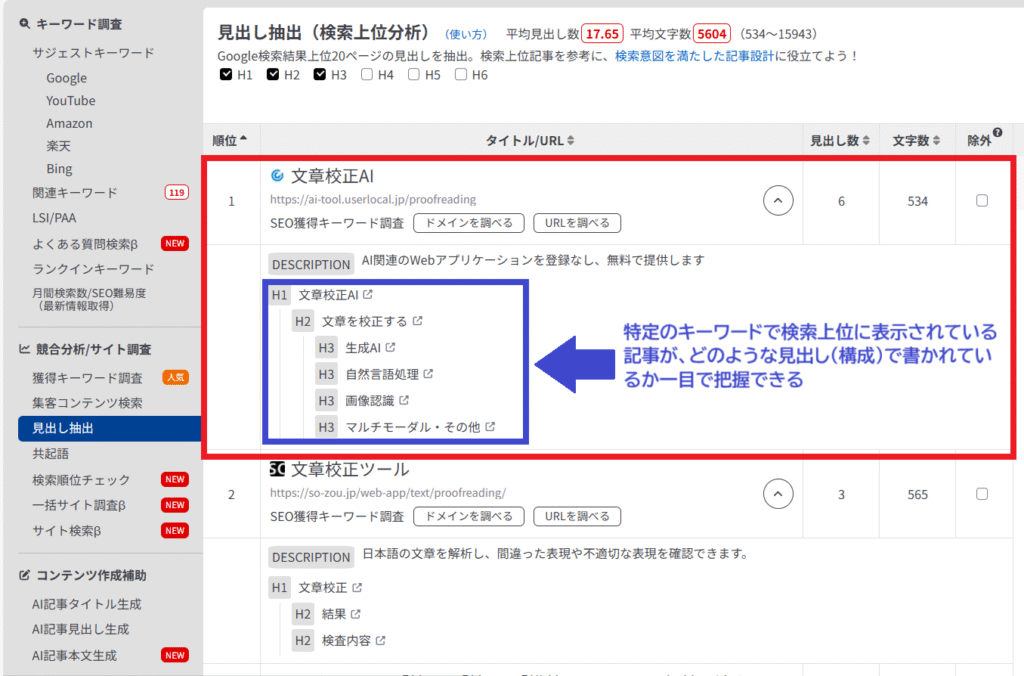

「森の視点」に役立つツール

構成や論理の流れをチェックするのは、主に自分の頭で行う作業ですが、競合サイトの構成を分析する際に便利なツールがあります。

特定のキーワードで検索上位に表示されている記事が、どのような見出し(構成)で書かれているかを一覧で抽出できる無料ツールです。

「読者はどんな情報を、どんな順番で知りたがっているのか?」

という市場の答えをカンニングできるため、構成段階での大きなズレを防ぐことができます。

「木の視点」に役立つツール

表現や文章のリズムを整えるフェーズでは、文章表現をチェックしてくれるツールが役立ちます。

エンジニア界隈で人気の、文章校正ツールです。

自分で細かくルールを設定できるのが特徴で、

「一文の最大文字数」

や

「漢字とひらがなの使い分け」

などを自動でチェックしてくれます。

少し設定が難しいですが、使いこなせば最強のパートナーになります。

株式会社ウェブライダーが提供する、有料の校正・推敲支援ツールです。

月額費用はかかりますが、誤字脱字のチェックはもちろん、

「もっと分かりやすい表現はありませんか?」

といった文章表現の提案までしてくれます。

プロの編集者が隣に座ってくれるような感覚で使える、非常に高機能なツールです。

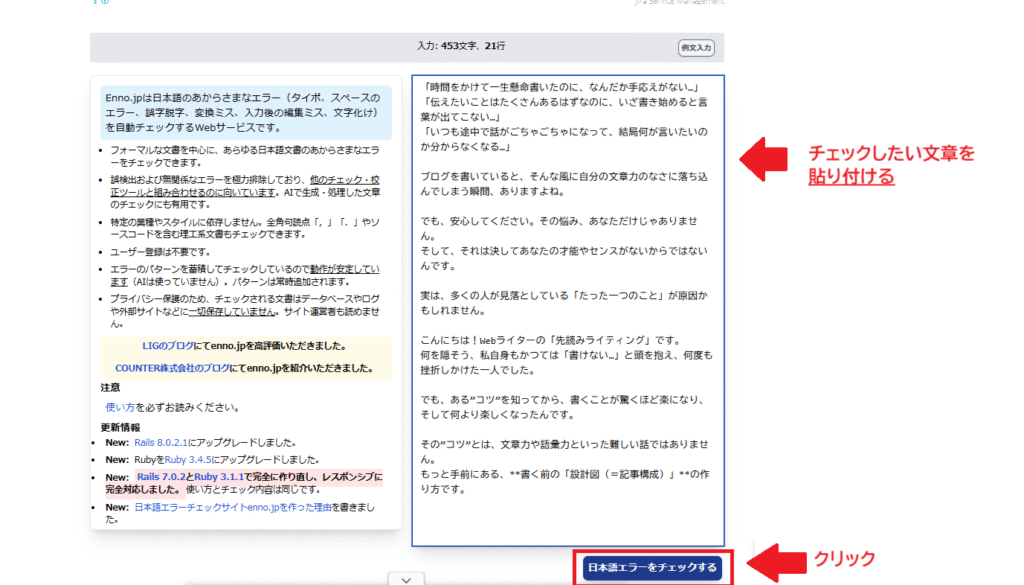

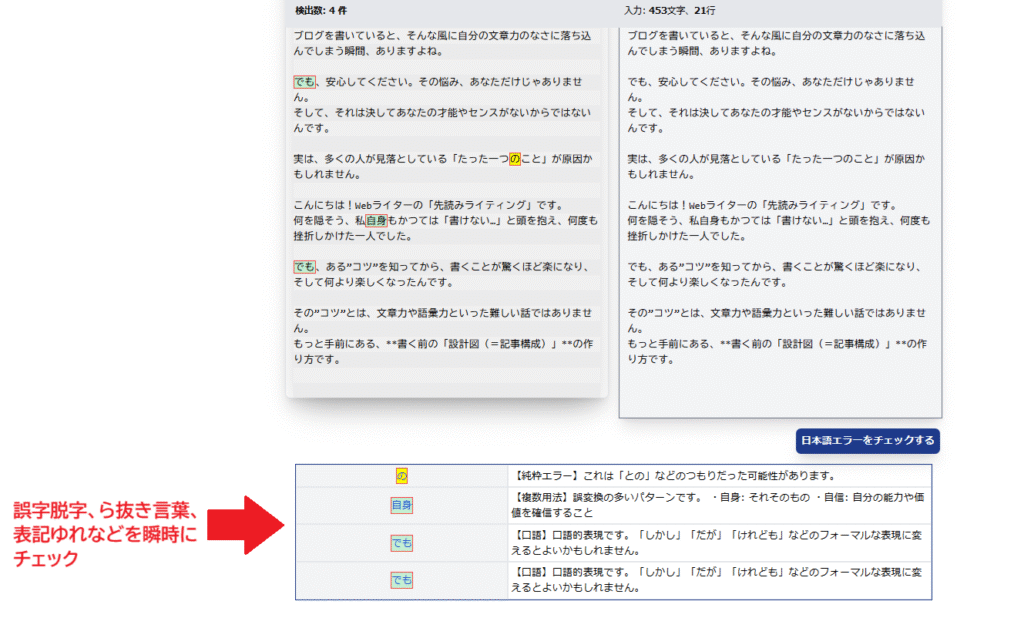

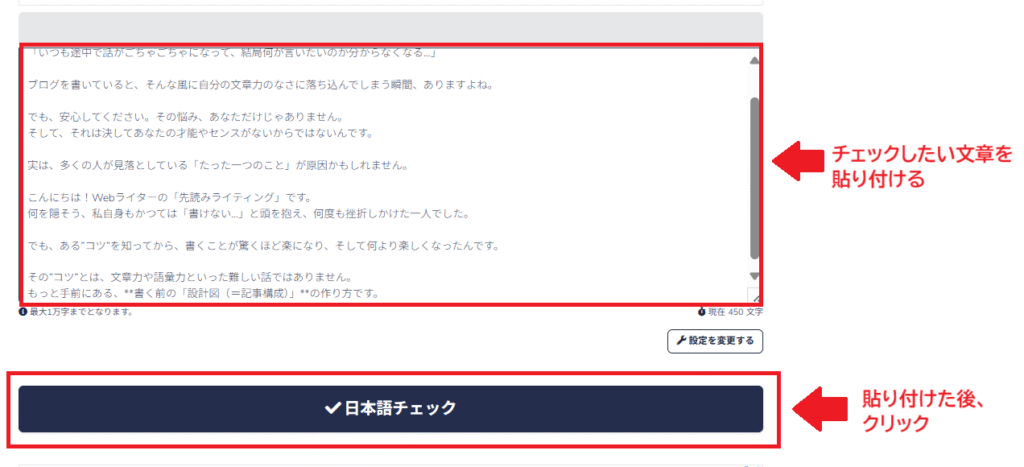

「枝葉の視点」に役立つツール

誤字脱字や表記ゆれのチェックは、ツールの最も得意とするところです。

無料でも高機能なものがたくさんあります。

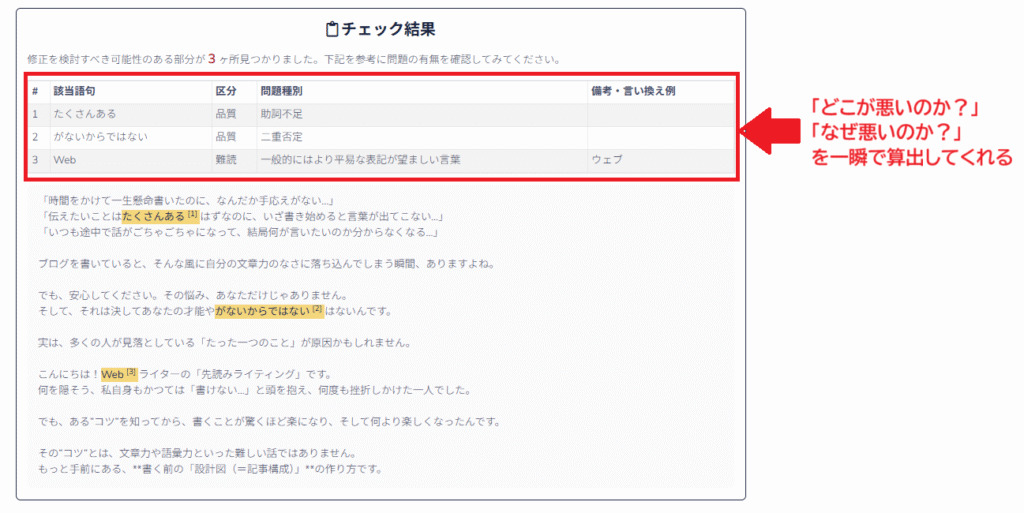

これは、ボクがメチャクチャ愛用している”超おススメツール。”

文章をコピー&ペーストするだけで、誤字脱字、ら抜き言葉、表記ゆれなどを瞬時にチェックしてくれる無料ツールです。

文章をコピー&ペーストするだけで、誤字脱字、ら抜き言葉、表記ゆれなどを瞬時にチェックしてくれる無料ツールです。

シンプルで使いやすく、多くのライターやブロガーに愛用されています。

こちらも無料で使える人気の校正ツールです。

固有名詞のチェックに強く、最新の言葉にも対応しているのが特徴です。

使い方は超簡単!

チェックしたい文章を貼り付けて、画像のボタンをクリックするだけ。

すると、下記の画像のように、一瞬でチェックした結果を出してくれます⇩。

【応用編】ChatGPTやGeminiを使ったAI活用術

最近では、ChatGPTやGeminiといった生成AIを推敲に活用するのも非常に効果的です。

ただし、AIに「この記事を推敲して」と丸投げするのはNG。

AIはあくまで、あなたの思考をサポートする「壁打ち相手」として使うのが賢い活用法です。

例えば、以下のようなプロンプト(指示文)を使ってみましょう。

あなたはプロの編集者です。

以下の文章について、読者が小学生でも理解できるように、論理的な矛盾点や分かりにくい部分を具体的に指摘してください。

(ここにあなたの文章を貼り付け)

あなたはプロのコピーライターです。

以下の文章の下線部について、もっと読者の心に響くような表現のアイデアを5つ提案してください。

この商品は、あなたの生活を<u>豊かにします。</u>

このように、

「AIに役割(キャラクター)を与え、具体的な指示を出すこと」

で、AIはあなたの優秀なアシスタントになってくれます。

アイデア出しに詰まった時や、客観的な意見が欲しい時に、ぜひ試してみてください。

第4章:【特別付録】印刷して使える!プロの思考を凝縮した最強の推敲チェックリスト

ここまでお伝えしてきた「森・木・枝葉」の3つの視点を、いつでも手元で確認できるように、一枚のチェックリストに凝縮しました。

新しい記事を書き終えたら、このリストを上から順番にチェックしてみてください。

これ一枚で、プロの思考プロセスを何度でも再現できます。

ぜひこのページをブックマークするか、画像を保存して、あなたの執筆活動の「武器」としてご活用ください。

最強の推敲チェックリスト

□ STEP 1:森の視点(構成・論理)

[ ] 結論ファースト: 記事の結論(一番伝えたいこと)は最初に書かれているか?

[ ] 読者の疑問: 読者が一番知りたいであろうことから順番に書かれているか?

[ ] 見出し: 見出しを読むだけで、記事全体のストーリーが理解できるか?

[ ] 話のつながり: 各章のつながりはスムーズか?(話が急に飛んでいないか?)

[ ] 前提知識: その分野に詳しくない読者でも、迷子にならない構成か?

[ ] 独自性: 他の記事にはない、自分だけの体験談や考察が含まれているか?

□ STEP 2:木の視点(表現・リズム)

[ ] 一文の長さ: 一文がダラダラと長すぎないか?(目安は60文字以内)

[ ] 読点: 読点「、」が多すぎたり、少なすぎたりしないか?

[ ] 平易な言葉: 専門用語や難しい言葉を、分かりやすい言葉に言い換えられないか?

[ ] 文末表現: 同じ文末表現(〜です。〜ます。など)が3回以上連続していないか?

[ ] 接続詞: なくても意味が通じる不要な接続詞(そして、しかし、また、など)はないか?

[ ] 音読: 声に出して読んだとき、つっかえたり、違和感があったりする部分はないか?

[ ] 主語と述語: 主語と述語がねじれていないか?(誰が、何をしたのか明確か?)

[ ] 比喩・具体例: 抽象的な説明を、分かりやすい比喩や具体例で補足できているか?

□ STEP 3:枝葉の視点(誤字脱字・表記)

[ ] 誤字脱字: 明らかな文字の間違いはないか?

[ ] 助詞: 「てにをは」の使い方はおかしくないか?

[ ] 句読点: 句読点「、。」の打ち方は適切か?(文末に「。」がついているか?)

[ ] 表記ゆれ: 同じ単語の表記(例:出来る/できる, Webサイト/ウェブサイト)が統一されているか?

[ ] 数字: 数字の表記(半角/全角)は統一されているか?

[ ] 記号: 括弧や記号の使い方は統一されているか?(全角/半角など)

[ ] 最終確認: ツール(Ennoなど)を使って機械的なチェックは済ませたか?

文章の推敲に関するよくある質問(FAQ)

最後に、読者の方からよく寄せられる質問とその回答をまとめました。

あなたの最後の疑問をここで解消できれば幸いです。

Q1. 推敲と校正、どちらを先に行うべきですか?

A1. 必ず「推敲」を先に行ってください。

記事の構成や表現を大きく変える「推敲」を先に行い、全体の骨格が固まった後で、誤字脱字を探す「校正」を行うのが最も効率的な手順です。

逆の順番で行うと、せっかく直した細かいミスが、文章の削除によって無駄になってしまう可能性があります。

Q2. 推敲に最適な時間はどれくらいですか?

A2. 一概には言えませんが、記事を書き終えてから「一晩寝かせる」のが最もおすすめです。

書き上げた直後は、興奮状態にあり、自分の文章を客観的に見ることが難しい「親バカ状態」にあります。

一度時間を置くことで、新鮮な気持ちで自分の文章と向き合うことができ、冷静な視点で改善点を見つけやすくなります。

Q3. 小説とブログ記事で、推敲のコツに違いはありますか?

A3. はい、大きく異なります。

最大の違いは「目的」です。

ブログ記事の推敲では、読者の悩み解決を最優先し、

✅「分かりやすさ」

✅「情報の正確さ」

✅「結論ファースト」

が重視されます。

小説の推敲では、物語の世界観や登場人物の心情をより豊かに表現することが目的となり、

✅「伏線の整合性」

✅「情景描写の巧みさ」

✅「セリフのリアリティ」

などが重視されます。

ただし、どちらも「読者に届けたい」という点では同じです。

Q4. おすすめの無料推敲ツールはありますか?

A4. はい、あります。

第3章でもご紹介しましたが、特に誤字脱字や表記ゆれのチェック(枝葉の視点)において、以下のツールは無料で非常に優秀です。

特にボクがおススメしたいのが、下記の2つ。

Enno (エンノ): シンプルで動作が軽く、基本的なチェック項目を網羅しています。

日本語校正サポート: 固有名詞や時事ネタに強く、より詳細なチェックが可能です。

まずはこれらのツールから試してみて、物足りなければ有料ツールの導入を検討するのが良いでしょう。

結論:才能は1ミリもいらない。推敲は“読者への愛情”です。

長い旅、お疲れ様でした。

最後に、この記事でお伝えした最も重要なことを振り返ってみましょう。

プロの推敲の思考プロセスは、

「森 → 木 → 枝葉」

という3つの視点の移動に集約されます。

森の視点で、読者のための構成になっているかを確認し、

木の視点で、スラスラ読める心地よい表現とリズムに整え、

枝葉の視点で、最後のトゲ(誤字脱字)を丁寧に取り除く。

この順番を守るだけで、あなたの推敲はもう二度と「終わらない沼」になることはありません。

そして、もう一つだけ、あなたに伝えたい大切なマインドセットがあります。

それは、

「あなたの最大の敵は「完璧主義」である

ということです。

特に真面目で頑張り屋さんのあなたほど、「100点の記事じゃないと公開できない」という呪いにかかりがちです。しかし、Webの世界に100点満点の記事など存在しません。

まずは、この記事で紹介したチェックリストを使って、

7割の完成度でいいので、一度世に出してみてください。

そして、読者の反応を見ながら、また手直しを加えていく。

そうやって、読者と一緒に記事を「育てていく」という視点が、Webライターやブロガーには不可欠なのです。

推敲は、面倒で辛い「作業」ではありません。

あなたの文章を読んでくれる、まだ見ぬ誰かへの「愛情表現」です。

そうやって、読者の顔を思い浮かべながら文章を磨き上げる時間は、とてもクリエイティブで、愛おしい時間のはずです。

あなたの文章は、必ずもっと良くなります。

この記事が、あなたの背中をそっと押し、自信を持って文章を届けられるようになる、その一助となれば、これほど嬉しいことはありません。

応援しています!

【プレゼントコーナー】

記事を読んでくれたあなたに、

自分のライティングタイプが分かる、無料の診断をプレゼント中!

特典: 例え力強化テンプレート(PDF)

無料診断コンテンツをご利用いただいた方限定で、下記のコンテンツの無料プレゼントをさせて頂いています⇩。